物集女町南条にあり、全長約45mの古墳時代後期(6世紀中葉)の前方後円墳です。物集女車塚古墳は丘陵から伸びる尾根を利用してほぼ東西方向に築かれています。後円部は直径28m・高さ7m、前方部は幅38m・高さ8mの大きさです。出土遺物には、埴輪、須恵器、土師器、馬具、刀剣類、装身具などが多くあリます。車塚という名は、後に紹介する淳和天皇の柩を運ぶ車を埋めた塚だとの言い伝えによります。昭和元年(1926)物集女街道の拡張によって、古墳前方部の一部が削られましたが、現在残っている部分の全長は45メートルもある大きな古墳。古墳全体に芝生が敷かれ、説明板も完備しており、古墳公園として整備されています。

古墳の排水溝

古墳の横の方には、柩を納める部屋(玄室と呼ぶ)から延びる古墳築造当初の排水溝が露出しており、この排水溝は今も十分機能していると、説明板には記されている。

物集女町出口にある宮内庁陵です。淳和天皇は、長岡京を築いた桓武天皇の第3皇子で、母は藤原百川の娘旅子です。兄の嵯峨天皇の後を継いで皇位を継承し、嵯峨天皇の第1皇子の仁明天皇に皇位を譲りました。在位中は、政治改革を行うとともに「日本後紀」の編纂、「令義解」の作成を行いました。平安時代の承和7年( 840)に55歳で死去し、5月13日に「物集村」で淳和天皇の火葬が行われたことが『日本紀略』という昔の書物に記されています。淳和天皇は死に臨んで、葬儀を簡略にすること、また自分が死後、鬼となってとりつかないように、骨を砕き、粉にして山中に撒まいてほしいと言い残された。これに従い、天皇のお骨は砕かれて大原野西山に散骨されました。

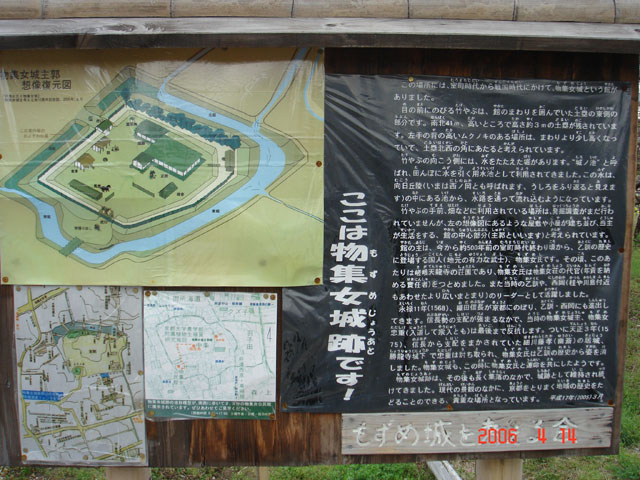

物集女町中条にある中世の城跡です。東側には、約100mの長さで堀や土塁の一部が残っています。物集女城跡の発掘調査は実施していないので、城の内部の状況など詳しいことは分かりません。

この城は、周辺を支配した物集女氏の居城と考えられ、長亨元年(1487)の上久世庄(現・京都市南区)の古文書に、物集女四郎右衛門尉光重という名前も見受けられます。織田信長が山城地方を治めるようになる天正元年(1573)桂川西岸一帯の支配を任せられた細川藤孝は、周辺の各城主に信長に従うよう命令をしました。しかし、物集女氏の当主忠重入道宗入はこれに従わず、天正3年(1575)に勝龍寺城において殺されてしまいました。これ以後、物集女氏と物集女城の記述は文書などから姿を消したようです